Ciudadanos

con ciudadanía

La Maracaibo que imagino en el futuro es una ciudad en la cual gobiernen los ciudadanos bien llegados a la democracia, ajenos al inmediatismo, a la cultura de la violencia, del ventajismo, de la insolidaridad. Ciudadanos plenamente conscientes de que la riqueza debe superar la contingencia y la contabilidad.

Valmore Muñoz Arteaga

Es MSc. en Filosofía. Licenciado en Educación: Lengua y Literatura. Además, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y director de la Facultad de Educación). También colabora semanalmente con las revistas digitales Vida Nueva Digital y Reporte Católico Laico. En la actualidad, escribió más de 10 libros.

MARACAIBO EN EL 2223

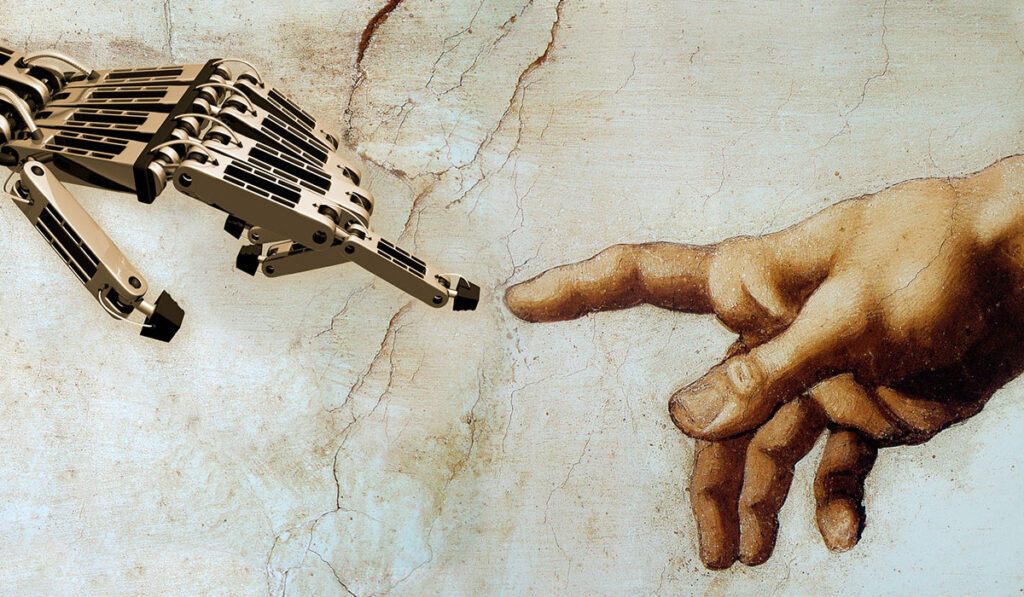

Gracias al cine y, en cierta medida, a la literatura, he aprendido a contemplar el futuro con cierta desconfianza. Supongo que tiene algún sentido cuando se nos ha contado hasta el hartazgo sobre apocalipsis tecnológicos e invasiones extraterrestres producto del aniquilamiento de lo humano. La máquina tomando el control de todo. Exterminando todo. Asfixiándolo todo. Esto, por supuesto, se comprende. La historia que hemos construido hasta ahora, en especial durante el siglo XX, está formada por capas grises, oscuras y duras que han dado base a una idea de humanidad bastante agreste. Esta concepción de humanidad, a mi juicio, carente del sentido del logos originario, se transformó en el fundamento de los distintos ideales revolucionarios que impulsaron genuinamente a los individuos y pueblos que sintieron la necesidad de cambiar radicalmente el orden existente tras la búsqueda de una realización concreta de su potencial humano. Al carecer de tal sentido del logos, la idea de hombre se fue oscureciendo poco a poco.

Quizás debido a estas cuestiones, Kant advirtió que en el hombre existe, no solo existe una predisposición al bien, y una predisposición al mal, sino de un mal radical. Propensión que hunde sus raíces en la misma naturaleza humana cuyo origen se encuentra en la propia voluntad, que se desentiende de la pureza de las intensiones y de los imperativos morales que emanan de la razón, a favor de otros que no son morales. En La Religión dentro de los Límites de la Mera Razón, Kant argumenta que la mala conducta en sociedad tiene sus raíces en la naturaleza humana universal, que encierra ciertas tendencias a tratar al otro como instrumento y no como fin en sí mismo. He aquí, quizás, el tenor del siglo XX y lo que va del XXI: la historia de la humanidad no es otra cosa que la historia de la instrumentalización del hombre. Rufino Blanco Fombona, en cierta forma, lo reconoció en unas páginas tituladas Progreso de la Maldad, al afirmar que el hombre no ha dejado de ser, y parece que no puede dejar de serlo, un animal feroz que ha llenado siempre de lágrimas y de sangre las páginas de la historia. Entiende que cada progreso humano, no es producto del triunfo moral del hombre sobre sí mismo, sino un hábil mejoramiento de la ferocidad. El hombre moderno no ha extinguido, ni aminorado, su crueldad innata, sino que la corrige, refinándola.

"Nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno"

Platón

Al ver la ciudad de Maracaibo hoy, en este momento, podría explicar gran parte de lo expuesto hasta ahora. Los escombros no parecieran permitir que volvamos a aquella ciudad de la dulce embriaguez, de la rica esencia que embarga los sentidos de Ildefonso Vázquez. La Maracaibo de Udón Pérez, aquella que era estuche de peregrinos colores que la mano de Dios volcó en el cielo. Estuche que envidiaría el pérfido Mefisto, estuche regio donde arde el soneto de Jorge Schmidke. Una Maracaibo que todavía respira en el jardín de Lilia despierta una misteriosa felicidad. Felicidad de silencio de pájaros dormidos que va penetrando lentamente por los poros hasta el fondo de los huesos, entre el rumor del árbol que florece y la noche donde grita el amor su vida descalza, abrazada a una ternura modulada, llena de pausas y matices. Felicidad de vivirnos desde la irresponsabilidad del naufragio ontológico y existencial de ser todas las existencias a la vez, como si buscáramos en cada pétalo, en cada rama, en cada hoja verde en el árbol o amarilla en el suelo, la vida que se nos escapa en los sueños.

Maracaibo es hoy una ciudad en ruinas, pero en su interior, muy dentro de ella, porque, debajo del mundo visible y ruidoso en que nos agitamos, existe otro mundo del que ya no se habla. Un mundo donde reina el misterio que es el recinto de la libertad. Debajo de esas ruinas, grita en silencio la irrealidad que la atrapó en la poesía. Esa irrealidad que aman las almas sensibles como las de Hesnor Rivera. Él lo sabía. Siempre lo supo. El hombre ama lo irreal, escribió alguna vez, ese mundo en donde, entregada la lógica al azar más puro, toda relación resulta sorprendente. De preguntarnos el por qué de esta apariencia, hallaríamos inmediatamente la respuesta en cualquier explicación psicológica sobre evasión, angustia, frustración, todo en un orden sucesivo que desciende hasta las más improbables –léase bien, improbables– zonas relativas al instinto y al deseo.

En la realidad irreal de la poesía vibra serena la Maracaibo de siempre; la del pasado y la del futuro, porque en ella no siempre el tiempo siempre, y es que la conciencia estética del pasado está en lo futuro, porque toda acción de belleza es un centro de amor que engendra los infinitos círculos de la esfera. En la poesía, el instante más pequeño de amor es eternidad, y Maracaibo, la de ayer, la de hoy –a pesar de todo– y la del futuro, fermenta poesía. Sin embargo, hemos caído irremediablemente en un laberinto oscuro, abismal, que no nos permite descubrir y descubrirnos más allá, en lo sensible. Nos hemos olvidado de buscar lo bello, para conformarnos con lo bonito.

La verdadera belleza de Maracaibo se encuentra, no en el adorno y el maquillaje, que también son importantes, sino en algo más profundo. La verdadera belleza, aquella que va más allá de toda convención estética y se hunde en la profundidad de la Verdad, el Bien y el Amor, contempla el rostro martirizado de Cristo durante su Pascua. “Quien cree en Dios, escribe Benedicto XVI, en el Dios que se ha manifestado precisamente en los semblantes alterados de Cristo crucificado como amor «hasta el fin» (Jn 13,1), sabe que la belleza es verdad y que la verdad es belleza, pero en Cristo sufriente aprende también que la belleza de la verdad implica ofensa, dolor y, sí, también el oscuro misterio de la muerte, que solo se puede encontrar en la aceptación del dolor, y no en su rechazo”. Por ello, no pienso tanto en una ciudad dentro de 200 años, sino en el ciudadano que la habitará. Un ciudadano que comprenda lo que la palabra ciudadano implica.

Por ello, estas palabras van en un sentido distinto al apocalíptico y derrotero, son una apuesta a la esperanza y al optimismo. Imagino a un ciudadano con una sensibilidad despierta, que viva plenamente la emoción estética como algo capaz de superar lo tangible, contingente y relativo; que trasciende lo estable y conocido, adentrándose en los estados de lo secreto, del misterio y del absoluto. Despierto al misterio de comprender cómo y en qué condiciones se puede estimular una emoción a través de manifestaciones artísticas, científicas o profesionales, pero independientemente de la situación que las despierte, experimentar este tipo de emociones produce bienestar. Estamos hechos de la misma sustancia de los sueños, afirmó Shakespeare, y no podemos dejar de ser lo que somos, aunque podemos mejorar eso que somos. La emoción estética nos invita a contemplarnos. Contemplarnos no solo con la vista, sino con las manos, el oído, el gusto y el olfato: esa contemplación ayuda a sentir el corazón imantado hacia todas las cosas.

La ciudad que imagino en el futuro es una en la cual gobiernen los ciudadanos bien llegados a la democracia, ajenos al inmediatismo, a la cultura de la violencia, del ventajismo, de la insolidaridad. Ciudadanos plenamente conscientes de que la riqueza debe superar la contingencia y la contabilidad, que la mayoría de edad no es un asunto de cédulas, sino de la valoración real de las posibilidades reales de progreso. Sí, un ciudadano con ciudadanía, “sin el cálculo vil de que tu mano me donase después ciento por uno”, como escribió Sánchez Rubio. Un ciudadano que comprenda cabalmente que la democracia y la persona son realidades que se sustentan mutuamente. En su base común están esos valores que no pueden ni deben ser traicionados y entre ellos prevalece la dignidad, o mejor, la eminente dignidad que Emmanuel Mounier describía como esa pasión indomable que, ardiendo en la persona como fuego divino, “se eleva y cruje al viento cada vez que olfatea la amenaza de la servidumbre y prefiere defender más que su vida, la dignidad de su vida”.

Un ciudadano, corazón de la ciudad, que asuma aquella frase de Platón, según la cual, nada de cuanto sucede es malo para el hombre bueno. Un ciudadano que no se deje acorralar por el dolor y lo emponzoñe, que no se deje ahogar por la frivolidad y mucho menos por la cobardía que conduce al desaliento y al envenenamiento. Graham Greene escribió que aquella famosa estación del Vía Crucis titulada usualmente Jesús consuela a las piadosas mujeres debería llamarse Jesús reprende a las mujeres lloronas. El ciudadano que habitará Maracaibo dentro de 200 años, será un ciudadano que llore menos y trabaje más, en especial, los que lloran lágrimas que solo sirven para oscurecer los ojos e inmovilizar las manos.

Hay un poema de Hesnor Rivera llamado Endechas del Invisible, en el cual nos va explicando, entre metáforas que hincan sus uñas de brillo sonoro, cómo la tristeza lo va volviendo invisible hasta anclar entre lirios lacustres donde silban las sombras. La tristeza lo invisibilizó hasta el punto de no retorno de olvidar sus poemas, sus sonetos, su risa de trueno enamorado. De la misma manera sucedió con nuestra ciudadanía de maracaiberos. No nos hicimos invisibles, sino algo peor: nos desciudadanizamos. Recuerdo en este momento a Ángel Lombardi, Miguel Ángel Campos y Álvaro Márquez-Fernández, quienes, cada uno desde su espacio racional, me comentaban sobre este lamentable proceso de desfiguración ciudadana. Sus palabras luminosas me mostraron el sendero del ciudadano aristotélico que era aquel que lograba convivir en un mundo organizado y dirigido por un orden racional, coherente y lógico, sin contradicciones que pongan en peligro la vida buena. El hombre virtuoso, aspiración máxima de la antigua Grecia, era aquel que obedecía las leyes y las asumía como compromiso político. Este hombre daba sentido a la sociedad y, por consiguiente, al Estado.

¿Y de dónde brotó esta desciudadanización?

Pues de una racionalidad política completamente deformada. Instituida con el único fin de justificar los vicios sociales. Un punto de partida para la explicación del fenómeno podría ser lo que Marx denominó falsa conciencia; es decir, el pensamiento construido por el individuo que no es consecuente con sus condiciones materiales de existencia. Por otro lado, el relativismo moral, que postula que ningún conocimiento o principio moral es verdadero independientemente de las opiniones de las personas o de sus circunstancias.

Ambas premisas han sido el producto de una larga y muy exitosa tarea de desinformación, de desviación de los valores por parte de todas las instituciones que conforman la vida social: la familia, la escuela, el partido político, la iglesia, los medios de comunicación, el Estado. Para Aristóteles, no puede haber política sin virtudes ciudadanas, pero esas virtudes han sido deformadas hasta los huesos. La ciudadanía le da contenido a las virtudes sociales. Sobre esas virtudes –hoy deformadas– se construye el Estado. ¿Qué nos queda? Por un lado, un desorden que empina a la sociedad a la anarquía y a la deshumanización del hombre. Por otro, al fijar posición y buscar los caminos para la restauración de unas mínimas condiciones para la convivencia, y eso es imposible sin una profunda reflexión que pasa por entender que la vida social es un tejido de virtudes éticas y responsabilidades políticas y que esto es un compromiso de todos no importa cuál sea nuestra posición dentro de la sociedad. El maracaibero que vendrá irremediablemente superará todas estas dificultades históricas y lo hará creciendo como la hierba que crece de noche, y lo creo, lo siento, lo intuyo desde la certeza de que ni toda la necedad del mundo impediré que la hierba siga creciendo de noche, siempre que la hierba sea capaz de seguir creciendo, como señaló Martín Descalzo, callada y oscuramente y no caiga también –otra vez– en la tentación de envidiar a los ruidosos.

Me detengo y, temiendo encarnar a la mujer de Lot, miro hacia atrás que es hoy mismo. Veo a Maracaibo como aquel árbol descrito por Rafael María Baralt: un árbol que daba lástima verlo pese a su enorme tamaño. Un árbol que “en la planicie hubiera puesto en las nubes su copada cima, crecer sin gloria en áspero y profundo barranco”. La contemplación la apaga el grito de Damís pidiendo cortar ese árbol inútil. “Caigan –decía– tus ramas y tu tronco a los golpes repetidos de mi hacha, encina antigua, y envidien tu destino los árboles que en bosques y praderas descuaja el huracán, o los que viven para resistir sus embates y mueren viejos entre tuinas y afrentas”. De esas ramas caídas, de esos troncos cortados, brotará un nuevo árbol que, claro está, yo no veré, pero sueño verlo elevar y crecer, nuevamente joven y vigoroso, mientras yo estaré cano y débil, quizás muerto, no importa.

En La Laguna del Cristo Negro de Norberto José Olivar, doña Inés le pide a don Rodrigo confiar más en los sueños y no en sus sentidos; confiar más en los sueños que en la razón. Los sueños son otro tipo de razón. Un algoritmo maravilloso de la razón sensible desde la cual experimentamos un conocimiento que se construye desde el ser que siente, desde el ser sentido heideggeriano. Sentido como verdad encarnada que brota a partir de una sociología de la caricia, un logos afectivo, y el logos es el soplo divino que nos traspasa comunicándonos con Dios. La ciudadanía que rescatará el ciudadano maracaibero del futuro estará cimentada en el logos primordial, ese logos que existe desde el principio, logosque estaba con Dios y era Dios (Jn 1, 1) Ciudadanía edificada desde su raíz más profunda en un vínculo de paz con él mismo, con el otro y con Dios: sustento efectivo de todo progreso.

No descarto los avances de la tecnología, ni de los artefactos que se tejan a partir de cada avance, pero estos serán conducidos desde un uso que ansía contemplar siempre la luz verdadera. Nuestro ciudadano con ciudadanía por venir será el que comprenderá que las vanidades terrenas no son más que tinieblas y azotes a la paz. Ciudadanos con una ciudadanía prefigurada en la incansable búsqueda de la armonía y la concordia humana que está en paz con Dios. Una ciudadanía conducida por un mismo espíritu, uno superior a cualquier marco legal, aquel que ha superado el combate de todas las tentaciones y descansa tranquilamente en la paz de Dios.

A Miranda y Sebastián, mis hijos

A los hijos y nietos de Gustavo, Jesús, Osmar, Carlos José, José y Neil

A mis alumnos de los colegios Antonio Rosmini y Mater Salvatoris

… ciudadanos con ciudadanía